美濃焼の歴史

岐阜県東濃地方で生産される多種多様なやきものを「美濃焼」といいます。 長い歴史と伝統に支えられた美濃焼は、食器類の生産が全国シェアの約60%を占めており、日本のやきものの代表といっても過言ではありません。日常生活のなかで何気なく使われ、知らないうちに生活にとけこんでいるやきもの、それが「美濃焼」です。

黎明期の美濃焼 5世紀頃朝鮮半島より須恵器の製法とともに、ロクロと窖(あな)窯(地下式窯)が我が国に伝えられました。7世紀頃愛知の猿投窯より、各務原を中心にした須恵器窯群を経て、須恵器の製造が美濃に伝わりました。窯跡は、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市などから10基あまり発見されています。たぶん在地の需要を満たすくらいの生産だったと思われます。その後、8世紀頃猿投窯で盛んに焼かれた白瓷(しらし)と呼ばれる中国製陶に似せ灰釉を施した陶器が、10世紀頃美濃焼の北西部(多治見市、可児市)に伝わりました。その後、中国製陶の輸入が増えると白瓷の需要も減り、12世紀頃100基あまりの窯で稼働していた白瓷製陶も幕を閉じます。

5世紀頃朝鮮半島より須恵器の製法とともに、ロクロと窖(あな)窯(地下式窯)が我が国に伝えられました。7世紀頃愛知の猿投窯より、各務原を中心にした須恵器窯群を経て、須恵器の製造が美濃に伝わりました。窯跡は、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市などから10基あまり発見されています。たぶん在地の需要を満たすくらいの生産だったと思われます。その後、8世紀頃猿投窯で盛んに焼かれた白瓷(しらし)と呼ばれる中国製陶に似せ灰釉を施した陶器が、10世紀頃美濃焼の北西部(多治見市、可児市)に伝わりました。その後、中国製陶の輸入が増えると白瓷の需要も減り、12世紀頃100基あまりの窯で稼働していた白瓷製陶も幕を閉じます。

そして白瓷を生産していた陶工たちは新しい販路を武士、農民に求めて碗、皿を主に安価で大量 に生産できる無釉の陶器生産にうつりました。それを白瓷系陶器と呼んでいます。窯場が山中に多いので山茶碗とも呼ばれます。そして13世紀(鎌倉時代)に当時、瀬戸窯で盛んに焼かれた古瀬戸と言われる施釉陶器が、多治見市の赤曽根窯などで焼かれ始めました。 そして15世紀(室町時代)中頃、土岐市の駄知有古窯(だちあらこがま)、妻木窯下窯(つまぎかましたがま)、下石西山窯(おろしにしやまがま)、土岐津の大洞穴弘法窯(おおぼらあなこうぼう)、五斗蒔日向窯(ごとまきひなたがま)など、7基ほどの窖(あな)窯で製陶されました。

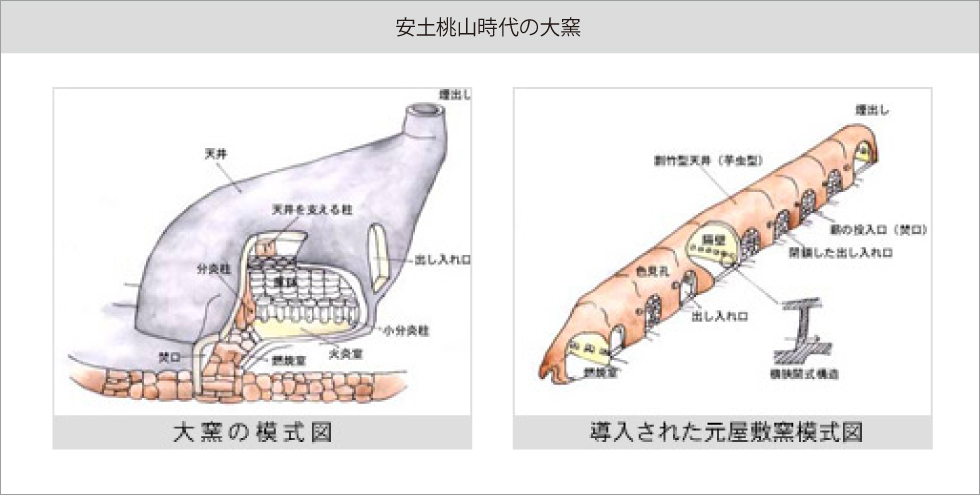

安土桃山時代~茶の湯 そのころ焼かれた陶器を古瀬戸と区別して、古瀬戸系施釉陶器と呼ばれています。そして、天正2年頃瀬戸で陶芸の奥義を極め、織田信長の朱印状を与えられた加藤与三衛景光が、土岐の久尻に移り住み、またこの地の土(もぐさ土)が製陶に適することを発見し、窯を築き陶業を始めたといわれています。そして天正年間から文禄、慶長、元和(16世紀から17世紀)にかけての安土桃山時代には、唐物から和物へと改革された茶の湯の世界の流行とともに芸術性を高め、美濃焼を代表する瀬戸黒(引出黒)、黄瀬戸、志野、織部が、織田信長の保護のもとに数々の名工や、千利休や古田織部の指導により美意識の頂点まで登りつめ、茶人好みの数々の名陶が創り出される旬欄たる時代を迎えました。その約40年間たらずの期間(西暦1600年をはさんで前後)に独創的な釉薬の開発と日本独特の茶陶というやきものの世界を創りだしました。 しかし、桃山から江戸時代にかけて他の追従を許さず、一気に隆盛をきわめた千利休、古田織部好みの美濃の茶陶は、後を継いだ小堀遠州のわび、さびの提唱により京都の楽、仁清、乾山のきれいにまとまった遠州好みにその座を譲らざる得なくなりました。

そのころ焼かれた陶器を古瀬戸と区別して、古瀬戸系施釉陶器と呼ばれています。そして、天正2年頃瀬戸で陶芸の奥義を極め、織田信長の朱印状を与えられた加藤与三衛景光が、土岐の久尻に移り住み、またこの地の土(もぐさ土)が製陶に適することを発見し、窯を築き陶業を始めたといわれています。そして天正年間から文禄、慶長、元和(16世紀から17世紀)にかけての安土桃山時代には、唐物から和物へと改革された茶の湯の世界の流行とともに芸術性を高め、美濃焼を代表する瀬戸黒(引出黒)、黄瀬戸、志野、織部が、織田信長の保護のもとに数々の名工や、千利休や古田織部の指導により美意識の頂点まで登りつめ、茶人好みの数々の名陶が創り出される旬欄たる時代を迎えました。その約40年間たらずの期間(西暦1600年をはさんで前後)に独創的な釉薬の開発と日本独特の茶陶というやきものの世界を創りだしました。 しかし、桃山から江戸時代にかけて他の追従を許さず、一気に隆盛をきわめた千利休、古田織部好みの美濃の茶陶は、後を継いだ小堀遠州のわび、さびの提唱により京都の楽、仁清、乾山のきれいにまとまった遠州好みにその座を譲らざる得なくなりました。

磁器の始まり その後、17世紀後半から日常雑器の生産が中心になります。

その後、17世紀後半から日常雑器の生産が中心になります。

そして、その頃から磁器の白さをめざして御深井釉、白釉が施された焼き物も現れます。そして有田の陶石の発見がもとで、美濃では素地はせっ器ですが、白釉を掛けて磁器ににせた太白といわれるものが焼かれます。江戸時代末期に近い文化文政(1804~1829)の頃、磁器の製造がやっと始まります。

それは、瀬戸の加藤民吉が唐津で磁器の製造方法を学び、それが美濃に移り磁器の生産が始まったという説や、多治見で陶工加藤正兵衛らによって磁器製造が成功したとも言われています。

陶石単身で焼かれる有田の磁器生産に遅れること約200年です。陶石のない東濃の地では、砂婆、層珪、蛙目粘土、木節粘土などを調合し、焼成すれば有田よりも透光性を持った坏土(長石質磁器)が作られました。(現在もほぼ同じです)

そして明治時代に入り染め付けの顔料となる呉須は、山呉須(紺青・酸化鉄に少量 の酸化コバルトを含んだもの)から明治6年唐呉須の輸入により安定した発色が可能になりました。染め付け方法も、生産性を高めるため手描きから摺絵、銅版、スクリーンプリントへと、色々な加飾技法が開発され上絵付けもはじまります。

そして美濃焼は磁器の生産が増え、ここ東濃地方は大生産地となります。しかし他の産地商品と比べ粗悪で安物と呼ばれたことを憤慨とし、多治見の豪商であった三代目西浦円治が市之倉の名工加藤五輔の協力のもと繊細な染め付け吹絵により絵画的表現を現した磁器が焼かれました。今では幻と言われる西浦焼です。 国内だけでなく諸外国にも輸出されパリ万博で表彰も受けた西浦焼きですが、時代の先取り、後継者等などの問題により、明治44年工場は閉鎖されました。

昭和時代そして昭和初期には高級品需要も増え、益々の機械化と同時に技術もいちじるしく向上しました。

窯も炭窯から重油窯、シャトルのガス窯、トンネル窯、ローラーハースキルンへと進化すると同時に、歩留りの向上、製品の均一化、大量生産化につながっていきます。そして笠原でタイル製造も始まります。幸い戦火にみまわれず、幾多の不況にもうち勝ってきた美濃焼は、今となっては圧倒的に名実共に日本一の生産量 を誇っています。洋食器は国内生産の約51%、和食器は約58%、タイルは約41%です。いわゆる日本で日常使用する食器類の過半数が美濃焼で占められています。

現代そして未来鉄道の発達により美濃焼の卸売業者達は、精力的に見本を持って地方へ営業に(旅売り)出ました。そして各地の情報、要望もどこの窯場よりも早く知ることが可能になりました。それと同時に、輸送方法も馬車、船から汽車へと大量かつ迅速に届けることが可能になりました。そしてそれらに対応すべく美濃独自の技術開発、それにともなう生産機械の開発、発明など多大な先人達、商・工一体の努力により、今では焼き物ならどんな種類の焼き物でも焼いてしまう日本一の焼き物産地になりました。しかしその反面、残念なことに桃山時代のような美濃焼独特の特徴もだんだん薄れてきました。今後の課題として伝統産業技術の後継、多様化する需要に応じた良質、安価で多用な陶磁器を提供していくこと、限りある資源のなかでのリサイクル生産、そして宇宙産業、原子力産業へのさらなる進出等が美濃焼の使命であると思います。

- 瀬戸黒 天正年間(1573~92)におもに焼かれたので、天正黒、引き出し黒とも呼ばれています。 本来釉薬の熔け具合を見る色見用の茶碗でした。器に鉄釉をかけ1200度前後まで焼成したところで、 金属製の火箸で窯内から引き出し、水に入れたりして急冷させます。すると本来窯の中では、柿色もしくは、天目色になるべきものが漆黒の光沢ある器に変化します。(引き出し黒と呼ばれる由縁)したがって、基本的に高台も低く安定のある筒茶碗が多く見られます。 桃山時代になっても、黄瀬戸や志野の色見茶碗としていっしょに焼かれます。

- 黄瀬戸 室町時代から焼かれた黄色の釉調で古来茶人に珍重されました。 一般に、薄く造った素地に木灰釉を薄く施釉し、焼成された陶器です。菖蒲や秋草、大根などの線描、菊や桐の印花などに胆礬(タンパン 緑発色する硫酸銅)や鉄釉のこげ色が好まれます。そして胆礬が裏まで写った抜け胆礬、写し胆礬と呼ばれるものは珍重されます。釉肌は、柚子肌で一見油揚げを思わせるものを油揚げ手と呼ばれ、明るい光沢のある貫入の入った黄釉で文様がないものをぐい呑手(六角形のぐい呑が茶人に好まれたから)とか、菊皿手(菊花紋、菊型の小皿が多いから)と呼ばれています。 油揚げ手は、向付、鉢などの食器に、ぐい呑手には、皿、向付、鉢、花生、水指、香合など茶道具に多くみられます。

- 志野(古志野)

天正期中頃にはじまったといわれています。志野の最大の特徴は絵付けがされたと言うことです。これは日本陶器史上画期的なことです。印判とか、掻落としとかの技法はありましたが釉薬の下(施釉する前)に絵を描く、いわゆる染付けのはしりです。総じて大振りな素地に筆を使い鉄釉で絵を描き、基本的には長石だけの釉薬を使いじっくり長時間かけて焼きあげられます。当時出所は不明ですが(たぶん土岐川沿いで掘られたと言う説もある)カリ分の多い(焼くとドローっと熔ける)長石が使われていたようです。下絵は身近な風景、物が簡素に描かれています。

物によっては、素地、釉薬の中の鉄分が焼成段階に緋色 (鉄粉が熔けて赤く浮き出る)の景色をつくったりします。

大振りな器体にたっぷり厚く掛けられた長石釉の白さ、柚子肌の中から浮き上がって見える下絵が最大の魅力とされています。志野には、他に絵のない無地志野、鬼板(自然の酸化鉄)と言われる物を水に溶かし、それを素地に化粧がけし長石釉をかけた鼠志野があります。鼠志野にも無地鼠志野と化粧がけの後へらで文様を彫り、長石釉をかけることによって、あたかも鼠色の素地に白色の象嵌をあしらったかのように、白い文様を浮きだたせたものもあります。

そして鬼板の鉄分含有分が少なかったり、化粧がけが薄かったり、その他窯の調子で赤く発色したものを赤志野と呼ばれています。志野には、茶陶の茶碗、水指に優れた作品が多く、また、懐石用の食器も志野によって完成されたといわれています。

- 織部黒 特徴は、瀬戸黒と焼成方法は同じですが、瀬戸黒のようにあくまで色見用に引き出しやすい、高台が低く安定した筒型の形状ではなく、口縁にくびれた段をつけ両側から押え込むように歪ませヘラで形を整え、ロクロで成型しているのに、見込みにある中心をずらし、左右非対称のバランスをねらった、いわゆる沓(沓輪)型という形状(沓茶碗)にあります。

- 黒織部 織部黒のように全体に鉄釉を掛けるのではなく、一部分窓抜きにし、その部分に鉄釉で文様を描きその上に白釉を掛けたものを黒織部といいます。やはりほとんどが沓茶碗です。絵文様は身近な自然風景や、幾何学文様が一般的です。

- 総織部

全体に、銅緑釉(灰釉に銅を混ぜて作られる釉薬 織部釉とも言われる)が掛けられたものをいいます。

一般的には、素地に線彫や印判で文様をつけたり、透かし彫りをしたものが多く、主に変形ものは少なく単純な皿や鉢類に多くみられます。

- 青織部

器の一部に織部釉を掛け、残りの部分に鉄釉で絵を描きその上に白釉を掛けたものを青織部といいます。

絵文様は、白と黒、角と丸、大と小、抽象と具象というように非対称に描かれています。成型は、ロクロより型抜き成型(ロクロで均一で平らな板を造りそれを型に押し付ける)がほとんどで、さまざま形状が見られます。そして高台のかわりに環足、または半環足とよばれる足が付くのも特徴です。主に鉢、向付などの食器が多く茶陶はほとんど見られません。。

- 鳴海織部 釉薬、文様は青織部と同じ技法ですが、素地に収縮率の近い白土と赤土を張り合わせて成型するところに特徴があります。白、赤、青、鉄茶の四色で意匠考案することができ、もっとも複雑な文様構成で鮮やかな色彩をもった織部です。

- 赤部黒 鳴海織部で使う赤土を素地に使い、鉄絵文様や白化粧土で装飾されています。 主に平向付、平向付見立ての茶碗、皿、鉢などに多くみられます。

- 志野織部

大窯で焼かれた志野(古志野)に対して、登り窯で焼かれた志野を志野織部と呼びます。熱効率のよい登り窯では、素地を薄くすることが可能になり、おのずと施釉も薄く均一になり、焼成時間も短縮されました。

そのため釉下の鉄絵が鮮明に浮き出るようになり、繊細な線表現が可能になりました。その反面、志野独特のたっぷり厚く掛けられ長時間焼かれた長石釉の味わいはなくなり、緋色もほとんど見られなくなり古志野のやさしさはなくなります。 そのかわり、造形的形状変化を追い求められてゆきます。ロクロ成型から、型抜き成型が主になってゆきます。

- 美濃伊賀

器形、技法が伊賀を真似たところから名前がつけられました。伊賀の無釉の素地に自然釉が作り出す魅力に対し美濃では、厚手の素地に一部分や全体に白化粧を施し、その上に鉄釉を一部分や全体に流し掛けし、匣鉢に入れないで焼成します。そのため薪の灰被りや、焦げなどで伊賀風の魅力を作っています。

伊賀よりも明るい雰囲気で重厚さにかけます。花生、水指など大物に多く見られます。

- 美濃唐津 織部の窯で焼かれた唐津風の焼き物です。加藤景延によって唐津より導入された登り窯といっしょに美濃に入って来たといわれています。唐津よりも柔らかい雰囲気です。主に、向付などの食器が多く焼かれました。